2012年01月27日

27日の審査会、どう報道されたかな〜?

今日は、辺野古アセス「評価書」の、第2回審査会が行われました。

アセス制度には(いまは)存在しない、「評価書」への住民意見を聞くという、沖縄県と審査会の英断に拍手です

住民意見を述べたのは10人、そのトップバッターの桜井国俊先生(沖縄大学)が、開口一番に、審査会に感謝を述べていました。

今日の夕方のTVはどんな報道をしていたか、まずはチェックです。

QAB ステーションQ

「評価書審査会 住民意見で批判噴出」

普天間基地の辺野古への移設に向けた環境影響評価書に対する2回目の審査会が27日、宜野湾市で開かれました。27日は初めて市民が意見を述べる機会が設けられました。市民から出された意見は「方法書からやり直せ」でした。

傍聴席が足りず、立ち見の人も出るほどの熱気に包まれた会場。制度上、住民意見を述べる機会はありませんが、県は27日の審査会で、1人あたり5分をめどに発言する時間を特別に設けました。

沖縄大学桜井教授は「評価書は影響は少ないという『アワセメント』に終始しております。論理性科学性が全く欠如しております」、元WWF花輪さんは「全体としてとにかく非科学的な内容になっていまして、科学的でも合理的でもない。これまでにやられた最低の環境アセスということができます」、名護市民の浦島さんは「このアセスは、アセス手続きの前提である地元合意もなく、何が何でも基地建設を行うという結論に合わせるためだけに強引な手法で結論を正当化するものであり、このようなアセスがまかり通るなら、日本のアセス制度は死に体となってしまうと思います」と話しました。

そして「住民意見」という手続きがなくなった評価書の段階で初めて明記されたオスプレイの配備や様々な変更点について、市民らは「究極の後出し」と厳しく非難しました。

うるま市の宜野座さんは「オスプレイという恐怖の配備を最終段階に出すことに怒りを持ちます」、金高望弁護士は「オスプレイについての影響については、住民が一度も意見を述べる機会が保障されないまま手続きが終わってしまいます。この不正義は明らかです」と話します。

市民の意見はほぼ満場一致で「方法書からやり直すべき」。そして、委員からも同調する意見が出てきました。

審査会の辻委員は「ちゃんとアセスをやろうという姿勢が疑われる。もちろんアセスを最初からやり直すというのは妥当な結論」と話しました。

審査会終了後、傍聴した人たちは「評価書の書いている内容というのが、先生たちも疑問に思っていることが多いというのが聞いてて実感しました」と話し、別の人は「やっぱり沖縄の問題なので、沖縄の声を聴く必要があると思う。住民の意見を消失させないでちゃんと反映した政治にしてほしいです」「建設ありき。これは皆さん一緒だと思う。これを県民みんなの力でどう覆すか。これが県民の課題だと思います」といった感想を述べていました。

来週火曜日には最後の審査会が開かれ、答申がまとめられることになっていますが、手続きとして「方法書からやり直せ」という答申を出せるのかどうか。前回、異例の「会長私見」で県民としての憤りをあらわにした宮城会長の心境は複雑なようです。

審査会の宮城会長は「住民の皆さんの切実な意見は、もう一度アセスのやり直しという形にならざるを得ないと思う。しかし、それが本当に手続き上できるのか、いろいろな私たち苦悶するところがある」と話します。

市民の意見はをどこまで反映されるのか。県は来週まとめられる答申を基に、2月20日の期限までに「知事意見」を国に提出します。

RBCニュース

「アセス審査会 市民からもやり直し求める声」

普天間基地の名護市辺野古移設に向けた環境影響評価書に対する審査会が開かれ、市民らが「やり直し」を求める意見を述べました。

環境影響評価書を審議する2回目の審査会がきょう宜野湾市で開かれ、県が意見を募集した一般住民の代表10人が出席しました。

委員からも多くの項目で「影響は少ない」とする調査結果に対し説明が不十分だとしてやり直しを求める意見が相次ぎました。

次回の審査会は今月31日に開かれます。

OTVニュース

「環境影響評価書 「科学的に信頼できない」批判相次ぐ」

普天間基地の移設に伴う環境影響評価書をめぐって、県の諮問機関の会議が開かれました。発言をする機会を得た市民からは環境アセスをやり直すべきとの意見が相次ぎました。

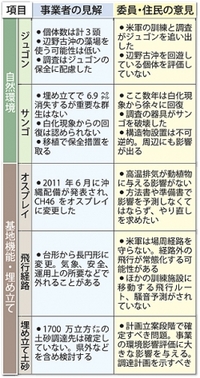

評価書を審査する2回目の会議では一般からの意見聴取が行われ、研究者など10人が発言しました。このなかで沖縄大学の桜井国俊教授は、ジュゴンの調査データに偽りがあることや新たに記された滑走路のオーバーラン部分の仕様が一般的な建築方法と異なっていることなどをあげ、評価書は科学的に信頼できるものではないと批判しました。また、審査会の委員からも評価書の記載は不十分だという意見が相次ぎました。

前門晃委員(地形・地質):「(前回の知事意見で)評価しなさいと言っているんですが、それが評価書に全く出ていません。ですのでこの評価書は評価書になってないように思えます」

辻瑞樹委員(陸域動物):「はじめに結論ありきというか分厚いデータが出てきてもこういう結論を出されるというのはそもそも何ていうか…ちゃんとアセスをやろうというのが非常に疑われる。もちろんアセスをやり直すというのは妥当な結論じゃないかと思います」

次回の審査会は今月31日に開かれ、県の事務局がこれまでの議論を基にまとめた知事への答申案について意見が交わされる予定です。

アセス制度には(いまは)存在しない、「評価書」への住民意見を聞くという、沖縄県と審査会の英断に拍手です

住民意見を述べたのは10人、そのトップバッターの桜井国俊先生(沖縄大学)が、開口一番に、審査会に感謝を述べていました。

今日の夕方のTVはどんな報道をしていたか、まずはチェックです。

QAB ステーションQ

「評価書審査会 住民意見で批判噴出」

普天間基地の辺野古への移設に向けた環境影響評価書に対する2回目の審査会が27日、宜野湾市で開かれました。27日は初めて市民が意見を述べる機会が設けられました。市民から出された意見は「方法書からやり直せ」でした。

傍聴席が足りず、立ち見の人も出るほどの熱気に包まれた会場。制度上、住民意見を述べる機会はありませんが、県は27日の審査会で、1人あたり5分をめどに発言する時間を特別に設けました。

沖縄大学桜井教授は「評価書は影響は少ないという『アワセメント』に終始しております。論理性科学性が全く欠如しております」、元WWF花輪さんは「全体としてとにかく非科学的な内容になっていまして、科学的でも合理的でもない。これまでにやられた最低の環境アセスということができます」、名護市民の浦島さんは「このアセスは、アセス手続きの前提である地元合意もなく、何が何でも基地建設を行うという結論に合わせるためだけに強引な手法で結論を正当化するものであり、このようなアセスがまかり通るなら、日本のアセス制度は死に体となってしまうと思います」と話しました。

そして「住民意見」という手続きがなくなった評価書の段階で初めて明記されたオスプレイの配備や様々な変更点について、市民らは「究極の後出し」と厳しく非難しました。

うるま市の宜野座さんは「オスプレイという恐怖の配備を最終段階に出すことに怒りを持ちます」、金高望弁護士は「オスプレイについての影響については、住民が一度も意見を述べる機会が保障されないまま手続きが終わってしまいます。この不正義は明らかです」と話します。

市民の意見はほぼ満場一致で「方法書からやり直すべき」。そして、委員からも同調する意見が出てきました。

審査会の辻委員は「ちゃんとアセスをやろうという姿勢が疑われる。もちろんアセスを最初からやり直すというのは妥当な結論」と話しました。

審査会終了後、傍聴した人たちは「評価書の書いている内容というのが、先生たちも疑問に思っていることが多いというのが聞いてて実感しました」と話し、別の人は「やっぱり沖縄の問題なので、沖縄の声を聴く必要があると思う。住民の意見を消失させないでちゃんと反映した政治にしてほしいです」「建設ありき。これは皆さん一緒だと思う。これを県民みんなの力でどう覆すか。これが県民の課題だと思います」といった感想を述べていました。

来週火曜日には最後の審査会が開かれ、答申がまとめられることになっていますが、手続きとして「方法書からやり直せ」という答申を出せるのかどうか。前回、異例の「会長私見」で県民としての憤りをあらわにした宮城会長の心境は複雑なようです。

審査会の宮城会長は「住民の皆さんの切実な意見は、もう一度アセスのやり直しという形にならざるを得ないと思う。しかし、それが本当に手続き上できるのか、いろいろな私たち苦悶するところがある」と話します。

市民の意見はをどこまで反映されるのか。県は来週まとめられる答申を基に、2月20日の期限までに「知事意見」を国に提出します。

RBCニュース

「アセス審査会 市民からもやり直し求める声」

普天間基地の名護市辺野古移設に向けた環境影響評価書に対する審査会が開かれ、市民らが「やり直し」を求める意見を述べました。

環境影響評価書を審議する2回目の審査会がきょう宜野湾市で開かれ、県が意見を募集した一般住民の代表10人が出席しました。

委員からも多くの項目で「影響は少ない」とする調査結果に対し説明が不十分だとしてやり直しを求める意見が相次ぎました。

次回の審査会は今月31日に開かれます。

OTVニュース

「環境影響評価書 「科学的に信頼できない」批判相次ぐ」

普天間基地の移設に伴う環境影響評価書をめぐって、県の諮問機関の会議が開かれました。発言をする機会を得た市民からは環境アセスをやり直すべきとの意見が相次ぎました。

評価書を審査する2回目の会議では一般からの意見聴取が行われ、研究者など10人が発言しました。このなかで沖縄大学の桜井国俊教授は、ジュゴンの調査データに偽りがあることや新たに記された滑走路のオーバーラン部分の仕様が一般的な建築方法と異なっていることなどをあげ、評価書は科学的に信頼できるものではないと批判しました。また、審査会の委員からも評価書の記載は不十分だという意見が相次ぎました。

前門晃委員(地形・地質):「(前回の知事意見で)評価しなさいと言っているんですが、それが評価書に全く出ていません。ですのでこの評価書は評価書になってないように思えます」

辻瑞樹委員(陸域動物):「はじめに結論ありきというか分厚いデータが出てきてもこういう結論を出されるというのはそもそも何ていうか…ちゃんとアセスをやろうというのが非常に疑われる。もちろんアセスをやり直すというのは妥当な結論じゃないかと思います」

次回の審査会は今月31日に開かれ、県の事務局がこれまでの議論を基にまとめた知事への答申案について意見が交わされる予定です。

Posted by クイナ2号 at 23:31│Comments(0)

│報道された「評価書」

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。